El 16 de septiembre se habló de los hermanos Lumiere.

Cuando los hermanos Lumière trabajaban en el diseño de su cinematógrafo, la mayoría de los problemas técnicos que comportaban la filmación y la exhibición de películas ya estaban resueltos. Sin necesidad de bucear en invenciones menos conocidas, es sabido que el kinetoscopio del estadounidense Thomas Alva Edison permitía ya por esa época el visionado de imágenes en movimiento. Los inventores franceses, fundamentalmente, diseñaron un sistema que permitía la proyección de películas en grandes espacios. Pero precisamente con ello dieron el primer paso para la creación de las modernas salas de cine, a las que cientos de miles de personas en todo el mundo acuden hoy a diario para admirar los filmes de sus actores y directores favoritos. Es justo decir, por lo tanto, que con el invento de los Lumière nació una de las industrias que más influencia ha tenido en la cultura y en la sociedad contemporáneas.

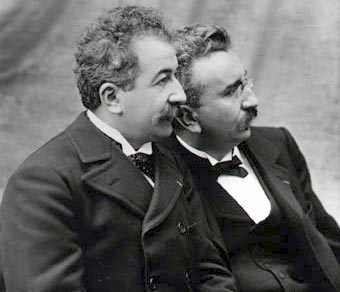

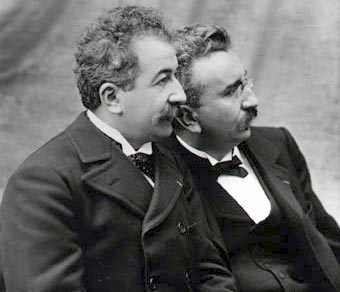

Los hermanos Auguste y Louis Lumière nacieron en Besançon el 19 de octubre de 1862 y el 5 de octubre de 1864, respectivamente, en el seno de una familia de pequeños industriales, en una época en que la burguesía capitalista celebraba sus primeras victorias. Auguste era un muchacho tímido y retraído, más parecido a su madre, la parisina Jeanne Josephine Costille; Louis, por el contrario, era decidido y animoso. Sin duda, a éste le estaba reservado el llevar la iniciativa y la acción, mientras que Auguste parecía destinado al papel de comparsa sumiso y obediente. Siempre se mantuvieron muy unidos, al menos hasta el nacimiento del cinematógrafo; después, cada uno tomaría distinto camino.

Su padre, Antoine Lumière, natural de Ormoy, Haute Saône, había trabajado en su juventud como pintor de rótulos para comercios. Se trasladó luego a Besançon, dispuesto a dedicarse a la fotografía. En 1870 se fue con su familia a Lyon y abrió un estudio fotográfico; por entonces abandonó definitivamente la pintura, que sólo cultivaría como pasatiempo ocasional. Envió a sus hijos a estudiar a la escuela industrial Martinière de aquella ciudad. La salud de Louis era frágil; le aquejaban frecuentes jaquecas que le impedían asistir a clase con regularidad. Ello le obligaba a pasar largas temporadas en casa, donde se familiarizó pronto con las actividades de su padre y cultivó sus aficiones favoritas: la música, el dibujo y la escultura, para las que estaba muy bien dotado. Más tarde asistiría al conservatorio de música de Lyon para estudiar piano y composición.

Hacia 1880, cuando hicieron su aparición las placas secas de bromuro de plata, que comportaron un significativo avance en las técnicas fotográficas, Antoine Lumière se planteó la posibilidad de producirlas en serie. Vendió su estudio y montó una fábrica en el suburbio lionés de Montplaisir. Sin embargo, se precipitó en sus cálculos. No calibró adecuadamente los muchos inconvenientes que presentaba la elaboración de aquellas placas y, sin apenas darse cuenta, se vio envuelto en un sinfín de problemas que hacían peligrar seriamente la continuidad de la empresa.

Fueron sus hijos, particularmente Louis, quienes le sacaron del apuro en 1882, cuando consiguieron preparar una nueva fórmula, la de las plaques etiquette bleue, que se adaptaban mejor a la producción en gran escala. Las Usines Lumière no sólo se salvaron sino que experimentaron un gran crecimiento, con una producción anual de más de un millón y medio de placas al cabo de tres años. Encarrilada la situación económica, los hermanos Lumière pudieron contraer matrimonio. Su futuras consortes serían, como ellos, dos hermanas: Marguerite y Rose Wincler, esposas respectivamente de Auguste y de Louis.

El cinematógrafo

El interés de los hermanos Lumière por las «fotografías animadas» se despertó cuando, en 1894, su padre les trajo de París el kinetoscopio de Edison, incómodo aparato en el que era necesario aplicar el ojo a un visor para poder contemplar una película. Ambos hermanos pensaron de inmediato en los enormes beneficios que supondría un aparato capaz de proyectar aquellas imágenes sobre una pantalla. Sin duda influyó en ellos el éxito en París del «teatro óptico» en el que Emile Reynaud proyectaba vistas animadas, aunque en bandas dibujadas a mano.

Para obtener fotografías animadas sobre una pantalla era necesario hacer pasar la banda de imágenes ante una linterna mágica. La mayor dificultad consistía en concebir un mecanismo que, cada vez que un fotograma pasase ante el objetivo, lo inmovilizase a fin de que pudiera ser proyectado. Siendo la persistencia retiniana de una décima de segundo, habría que proyectar al menos diez imágenes por segundo para conseguir la ilusión del movimiento. Sabido esto, los Lumière se centraron en la búsqueda de un mecanismo que proyectase dieciséis imágenes por segundo. Su idea era que, a cada segundo, el mecanismo debía tirar de la banda dieciséis veces e inmovilizarla otras tantas, y, al mismo tiempo, abrir o cerrar el objetivo, permitiendo o impidiendo el paso de luz, según que la imagen estuviese quieta o en movimiento.

El problema resultaba bastante complejo, y los hermanos ensayaron numerosos mecanismos, ninguno de ellos satisfactorio. Finalmente, Louis halló la solución en una noche de insomnio. Pero fue Auguste quien contó el cuándo y el cómo. «Era a fines del año 1894. Una mañana entré en la habitación de mi hermano, que no se encontraba bien y guardaba cama. Me dijo que no había dormido y que, en el silencio de la noche, había perfilado las condiciones que nos permitirían alcanzar el objetivo que perseguíamos, imaginando un mecanismo capaz de resolver el problema. Me explicó que era necesario imprimir a una cápsula portaagujas un movimiento alterno, parecido al de un mecanismo de las máquinas de coser. Las agujas penetran en las perforaciones practicadas en los márgenes de la película y le imprimen un impulso; finalmente se retiran y dejan inmóvil la película, mientras el sistema de deslizamiento vuelve a la posición primitiva. Fue una revelación. En una noche, mi hermano había inventado el cinematógrafo.»

Dibujados los planos del aparato, Louis encargó su construcción a Eugène Moisson, mecánico jefe de las Usines Lumière. El primer cinematógrafo, que era al mismo tiempo tomavistas y proyector, fue patentado el 13 de febrero de 1895. Louis empezó a rodar con él las primeras películas, de una longitud de 17 metros cada una (casi un minuto de proyección) que era la máxima capacidad que permitía la máquina.

En esta nueva tarea, su preparación artística le sirvió de mucho. La selección del enfoque requerido, la búsqueda de la mejor exposición y la elección de las fases esenciales del movimiento pronto dejaron de ser un secreto para él. No tardó en aplicar estos conocimientos al rodaje del que había de ser el primer film de la historia del cine: La salida de los obreros de la fábrica Lumière.

Con esta película, el cinematógrafo fue presentado el día 22 de marzo de 1895 a los asistentes a una conferencia sobre el nuevo invento, organizada con este objeto en la Société d'Encouregement à l'Industrie Nationale, en París. Dos meses más tarde, el 10 de junio, Louis obtuvo un sonado éxito en el congreso de sociedades fotográficas realizado en Lyon al proyectar La llegada de los congresistas a Neuville-sur-Saône, film rodado el día anterior y que se considera el primer noticiario filmado. La perfección técnica y la sensacional novedad de las películas de Louis hicieron que el cinematógrafo se impusiese sobre todos los sistemas alternativos. Había llegado el momento de enfrentarse directamente al público, abriendo la primera sala cinematográfica.

El primer cine

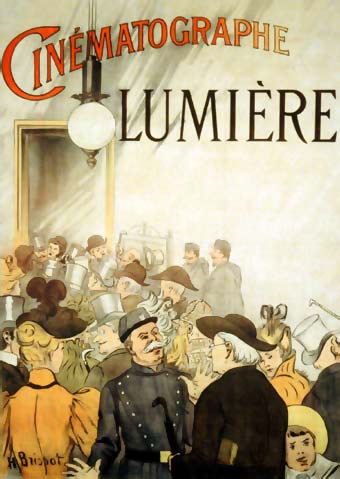

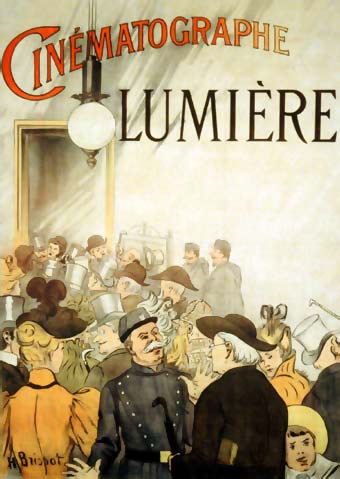

Los hermanos Lumière alquilaron en París un local grande y espacioso, el Salon Indien, situado en los sótanos del Grand Café, muy cerca de la Ópera. La sesión inaugural tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895. La entrada costaba un franco y el espectáculo duraba media hora. Allí se proyectarían La llegada de un tren a la estación y El regador regado, los dos mejores filmes de Louis, y otras diez películas más. El éxito fue clamoroso. La noticia recorrió rápidamente la ciudad y, tres semanas después, la asistencia diaria llegaba a las tres mil personas.

Cartel publicitario del Cinematógrafo Lumière

Aunque Louis Lumière rodó muchos otros filmes, siempre permaneció fiel a los temas documentales e históricos y a los breves episodios «cómicos», de una notoria ingenuidad. Sus pretensiones nunca fueron más lejos. Sin embargo, consiguió despertar auténticas pasiones y vocaciones, como la del hábil prestidigitador francés Georges Méliès, que, desde su asistencia a la sesión inaugural del Salon Indien, se dedicó de lleno a la cinematografía, pero con un talante bien distinto al de Louis. Méliès huía tanto de la anécdota real como de la banal, y puso el nuevo instrumento al servicio del arte y de la fantasía.

En 1903, tras varios años de sesiones en el Salon Indien, los hermanos Lumière se separaron y tomaron rumbos muy distintos. Louis se mantuvo al frente de la fábrica de Montplaisir. Ensayó el color y el relieve tanto en la fotografía como en el cine. Fue el primero en probar la «pantalla grande» y la «circular» o panorámica, anticipándose en casi sesenta años al «circorama» del director y productor cinematográfico Walt Disney. Durante la Primera Guerra Mundial preparó una nueva mezcla para impedir que el aceite se congelara en los motores de aviación. Dedicó su inventiva a la ortopedia, fabricando un tipo muy ingenioso de mano artificial. En 1944, cuando residía en Bandol en espera de la muerte, que llegaría cuatro años más tarde (el 6 de junio de 1948), dijo: «Soy feliz de poder encontrar todavía en el trabajo el mejor medio para soportar la dureza y la angustia de los tiempos en que vivimos».

fotografía y el cine y se dedicó a cultivar la biología y la fisiología, disciplinas por las que mostró siempre una particular inclinación. En 1914 inauguró un gran centro de investigación en Lyon, los Laboratoires Lumière, con clínica incluida, en estrecha colaboración con un equipo de prestigiosos médicos. Realizó estudios sobre diversas enfermedades: el cáncer, el tétanos y la tuberculosis reclamaron sobremanera su atención. Sus trabajos llenaron más de veinte volúmenes. Entre sus obras, cabe destacar La vie, la muladie et mort, en la que resucitaba la teoría hipocrática de los humores, y Horizonts de la medicine. Sus puntos de vista, bastante heterodoxos, fueron rechazados por la mayoría de la clase médica, que le echó en cara su formación autodidacta y su condición de advenedizo. Sin embargo, la Academie de Medicine acabó aceptándolo como uno de sus miembros. Vivió hasta edad muy avanzada, sorprendiéndole la muerte en Lyon el 10 de abril de 1954.

La historia del cine es la historia de los creadores y pioneros, pero también la de los imperios cinematográficos. A partir de 1900 el cine empezó a convertirse en una industria competitiva, con duras guerras comerciales, como la guerra de las patentes desatada por Edison para monopolizar el mercado. En estos años se crearía el primer gran trust, la Motion Pictures Patents Company, además de la Universal, Paramount, Warner, Fox y Metro Goldwyn Mayer, germen de lo que, con la Columbia y la Universal Artists, iban a ser en Estados Unidos las majors o grandes productoras. También entonces nació Hollywood, en la costa oeste, lejos del poder de Edison. Pronto resultó evidente que los teatros de variedades y salas de kinetoscopio no eran los canales adecuados para la distribución cinematográfica, y en 1905 se inauguró la primera sala nickelodeon en Pittsburgh. La entrada costaba cinco centavos por película: era el comienzo de una nueva era.

Fuente: ww.biografiasyvidas.com

Además el profesor mostró una versión artesanal de Alicia en el país de las maravillas, en la cuan se muestra cómo fue posible llevar al cine, una obra literaria en el país de Argentina, 1976.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=6bEAY6r1QK0

(La Habana, 1853 - Dos Ríos, Cuba, 1895) Político y escritor cubano. Nacido en el seno de una familia española con pocos recursos económicos, a la edad de doce años José Martí empezó a estudiar en el colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María de Mendive, quien se fijó en las cualidades intelectuales del muchacho y decidió dedicarse personalmente a su educación.

(La Habana, 1853 - Dos Ríos, Cuba, 1895) Político y escritor cubano. Nacido en el seno de una familia española con pocos recursos económicos, a la edad de doce años José Martí empezó a estudiar en el colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María de Mendive, quien se fijó en las cualidades intelectuales del muchacho y decidió dedicarse personalmente a su educación.